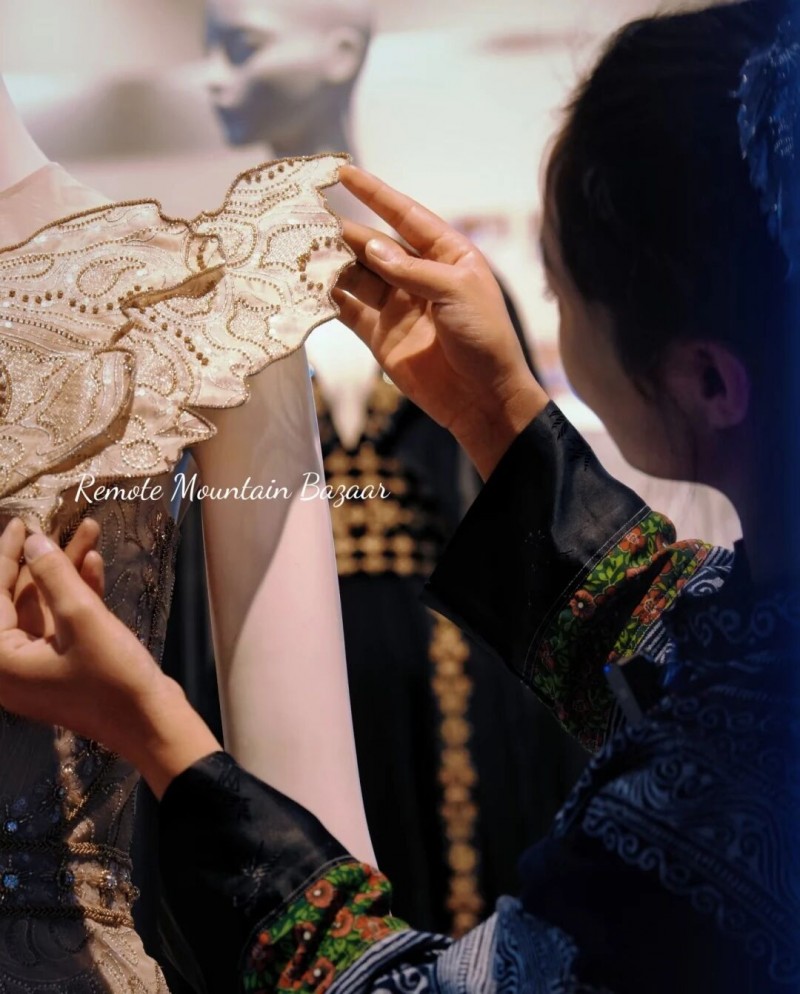

| 清晨的阳光穿透依文?中国手工坊织金数字化产业基地的玻璃窗,温柔地落在展架上的苗绣与蜡染作品上。针脚细密的纹样在晨光中流转,勾勒出古老技艺的温润轮廓。王秋雨正轻扶着一件绣品调整角度,这个 90 后苗族女儿的一天,始终在针线与纹样的相伴中开启。作为基地的运营者,也是这里的 “1 号员工”,她用年轻的肩膀,扛起了传统与当代的连接之责。  “反正还年轻,总要试试,大不了从头再来。” 这句轻描淡写的话,藏着王秋雨最果敢的选择。从工艺美术专业毕业,她曾拥有一份稳定的国企工作,却在热爱与安稳之间,毅然转向了更具挑战的道路 —— 加入依文?中国手工坊织金数字产业化基地。这让她驶离了预设的轨道,却也让专业所学与自幼深爱的苗绣,找到了完美的契合点。在这片孕育了她的土地上,她终于成为传统的传承者与创新者,活出了自己想要的模样。  王秋雨的成长轨迹,是当代少数民族年轻人的生动缩影。从小在针线与纹样的环绕中长大,苗绣于她而言,是童年最熟悉的生活背景。和村里大多数孩子一样,父母总叮嘱她 “好好读书”,在长辈眼中,苗绣是糊口的手艺,却非人生的“主课”。但这份刻在骨子里的文化浸染,早已悄悄埋下种子。 大学选择工艺美术专业后,系统性的理论学习让她换了一种眼光审视这份熟悉。“苗族没有文字,那些蝴蝶、花草、涡旋纹,就是他们的语言,是用针线写就的无字史诗。” 这个发现让她豁然开朗,也让她对苗绣的情感从 “亲近” 升华为 “敬畏”。这份专业认知与文化底蕴,让她在展厅讲解时游刃有余:“织金蜡染以抽象风格见长,精细灵动,常将蝴蝶纹、鸟纹、鱼纹组合成复合图案;而黔东南的风格更具象,鸟是鸟,蝴蝶是蝴蝶,各有韵味。” 每一次讲解,都是一次文化的传递,而她,就是这座连接传统与外界的桥梁。 身为苗家女儿,王秋雨对苗绣有着更深的期许,也更清楚它面临的刻板印象。“我最想打破的,就是‘土’和‘贵’这两个标签。” 为了让古老技艺走进年轻人的视野,她自发拿起手机,用短视频搭建传播的桥梁。镜头前,她时而身着现代服饰活力满满,时而换上苗族盛装翩翩起舞,在传统纹样的世界里切换自如。“我想用年轻人觉得好玩的方式传播苗绣,” 她说,“‘好玩’是最好的引力,能让更多人愿意靠近它、了解它。” 但传播之路从非坦途。“做手工艺,情怀是支撑,但付出和回报往往不成正比。” 视频无人问津、展厅销售遇冷时,压力也曾让她辗转难眠。可每当拿起蜡刀,指尖触碰到布料的纹理,或是向来访者讲起苗绣背后的故事,那份源自热爱的动力便会重新涌动。“只要想到这些纹样里藏着祖辈的智慧,想到那些优秀的绣娘还等着被看见,就觉得不能放弃。”  谈及自己的 “幸运”,王秋雨始终保持着谦逊与清醒。“比我厉害的绣娘有很多,但她们缺一个展示的机会。而我,恰好站在了资源汇集的节点上,成了一个‘被看见’的窗口。” 在她看来,自己的价值从不是单打独斗的 “传承人”,而是连接绣娘与外界的 “桥梁”。“苗绣只有被看见,才会被了解、被喜欢;手工艺人得到认可,才会愿意坚持传承。” 这是她所有行动的逻辑起点,也是她坚守这份事业的意义所在。她始终坚信:“苗绣是中国的奢侈品,但这份奢侈,无关价格,只在于它承载的文化密度与时间沉淀的价值。” 成为母亲后,王秋雨对 “传承” 二字有了更厚重的理解。“责任感一下子变强了,也更想努力把这件事做好。” 她笑着说,这份责任,既指向怀中的小生命,也指向孕育了苗绣的文化土壤。得益于家人的支持,她在母亲与 “苗绣传播者” 的角色间努力寻找平衡。在琐碎的工作与带娃间隙,画蜡、刺绣成了她独特的静心方式:“一拿起针线,心就慢慢静下来了,所有的疲惫都能被抚平。”  谈及对孩子的期望,她眼神温柔却坚定:“我不会强求他继承这门手艺,但希望他以后能懂得坚持 —— 手工艺从来不是轻易就能做好的,必须有颗耐得住寂寞的心。更希望他能尊重我们的传统文化,感受到它的美;无论未来从事什么行业,都能带着这份坚持的力量,去热爱自己的选择。” 对于未来,王秋雨有着清晰的规划。她希望先精进自己的技艺,成为更合格的传承者;同时拍摄更多 Vlog,把苗绣的制作过程、绣娘的故事一一记录下来,让更多人看见这门手艺的温度。但她心中最深切的愿望,是搭建起更广阔的平台:“希望有更多设计师能走进织金,和我们的绣娘一起,把苗绣元素与现代时尚结合起来,让它更市场化、更贴近生活。” 在依文?中国手工坊的平台上,王秋雨完成了一次又一次的身份升华:从返乡大学生到文化传播者,从苗家女儿到新晋妈妈。这个年轻的传承者,正用青春为针、热爱为线,在传统与当代之间织就一座桥梁,让苗绣这门古老技艺,在新时代绽放出别样的光彩,书写着属于它的当代新故事。

|